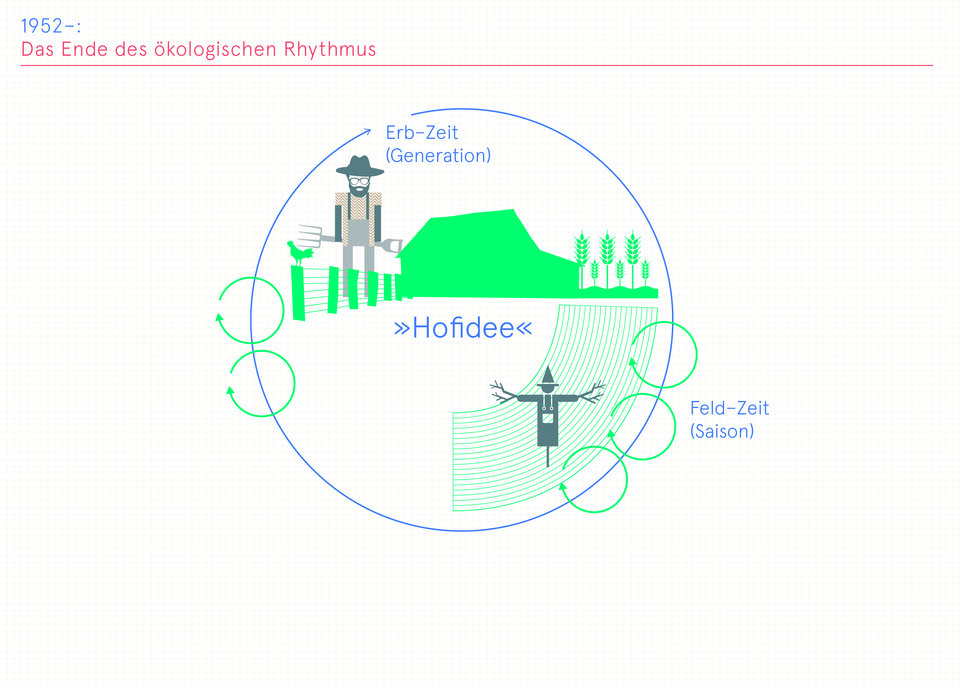

1952 – Das Ende des ökologischen Rhythmus

Mit der Intensivierung werden auch alte Zeitregimes ausser Kraft gesetzt und neue geschaffen.

Eine Reihe von natürlichen und gesellschaftlichen Rhythmen prägen die traditionelle Landwirtschaft. Der Wissenschafts- und Umwelthistoriker Frank Uekötter beschreibt diese als "ökologische Rhythmen". Er unterscheidet sie von kurzfristigen sozio-ökonomischen Rhythmen, welche die Intensivlandwirtschaft heute maßgeblich steuern. In ihrem Zentrum stand die „Idee des Hofes“, die ein sehr langfristiges Denken möglich machte. So gab ein landwirtschaftliches Handbuch noch im Jahr 1952 die jährliche Abschreiberate für Bauten am Hof mit 1% an. Dies entspricht einem 100- bis 150-jährigen Gebrauch - für heutige Landwirtschaftsverhältnisse unvorstellbare Zeithorizonte.

Ein entscheidener Takt der „Hofidee“, der mit rund 30 Jahren beschrieben werden kann, ist die Generation. Die Hofübergabe, die meist auch mit der Heirat des neuen Bauern verbunden war, zog sich oft lange hin, ermöglichte aber auch technologische Innovationen. Das langfristige, über das eigene Leben hinaus gehende, Denken, bildet den Horizont für verschiedene saisonale Rhythmen. Das mitteleuropäische Klima und der Wechsel der Jahreszeiten prägen diese ebenso wie die spezifischen Rhythmen von Tier- und Pflanzenproduktion. Dabei begann man auch an diesen scheinbaren Konstanten zu intervenieren: So konnte die Entwicklung von Legehennen durch künstliche Beleuchtung ebenso verändert werden, wie die Reproduktion der Tiere durch künstliche Besamung. Auch der Boden verfügt über eine gewisse Eigenzeitlichkeit, ist er doch als „träges Medium“ bekannt. In ihm wirken sich Eingriffe und Maßnahmen erst über einen längeren Zeitraum aus. Um ihn zu studieren plädieren auch die Agrarwissenschaften in Form von Langzeit- und Dauerversuchen für eine longue durée am Feld. Die Brache, also das Nicht-Bestellen des Feldes für eine Saison, die noch in der 3-Felder-Wirtschaft üblich war, erscheint in dieser Hinsicht heute als eine geradezu verschwenderische Zeitmaßnahme.

Der Historiker Reinhart Koselleck beschreibt mit dem Begriff der „Sattelzeit“ einen Übergang von früher Neuzeit zu Moderne, der mit einer veränderten historischen Zeiterfahrung einher geht. Dieser fällt im 20. Jahrhundert auch die alte „Hofidee“ rund um Generation und Saison zum Opfer. Mit der Verengung der Zeithorizonte wird aus dem Bauern der Betriebswirt. In der bio-dynamischen Landwirtschaft kehrt das Konzept als „Hoforganismus“ und „Ganzer Landwirt“ wieder zurück. Praktisch besehen ist die Idee der Vielfalt und der Ganzheitlichkeit aber stets herausfordernd - mehr Vision als Bestandsaufnahme.

Reinhart Koselleck: Einleitung. In: Brunner, Otto; Conze, Werner, Koselleck, Reinhart: (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 1 (Stuttgart: Klett Cotta, 1979), S. XV

Uekötter, Frank: Die Wahrheit ist auf dem Feld. Eine Wissensgeschichte der deutschen Landwirtschaft. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010), S. 111-123

Titel: 1952 - Ende des ökologischen Rhythmus / Rechteinhaberin: BIO-WISSEN.org / Grafik: Andreas Pawlik (DFORM) / Redaktion: Alexander Martos (Science Communications Research), Reinhard Gessl, Elisabeth Klingbacher (FIBL Österreich) / Copyright: 1952 - Ende des ökologischen Rhythmus von BIO-WISSEN.org ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.